(图一)王文聃

在我校人文教育学院,有一间很不“正经”的教室,没有很规矩的课桌,没有讲台,教室四周缀满绿植和雕塑,画作以及学生们获得的奖杯。走进这间教室,你感受不到课堂的严厉,空气里溢出的墨香,把这间教室渲染得很典致。这是王文聃教学与创作的地方,在这里,他的艺术灵感源源不断。

(图二)儿童视觉艺术教育实验班教室

王文聃,1989年出生于陕西安康。2014年毕业于西安文理学院艺术学院。现居西安。作品曾被崔振宽美术馆、睿中心、十八度灰艺术馆、子归茶舍、南京国际美展组委会、中国油画学会、西安文理学院、个人收藏。2016年3月21日,他与欧亚机缘巧合,成为人文教育学院儿童视觉艺术教育方向负责人。

他是一台“盛产”田园和宗教的“艺术机器”,把自己浸在特有的艺术时空里。欧亚艾德艺术设计学院特聘教授、人文教育学院客座教授,艺术家、儿童视觉艺术教育专家苏中秋曾评价他:并不聪明,只是闷头憨画。他要舍弃一些东西,找一份工作,去朝九晚五的生活,但是他还是选择去画了。

个人获奖经历

2011年6月,作品《西递》入选第一届陕西省大学生美术展览并获入围奖

2013年11月作品《舞动》入选第二届全国高校插图艺术作品展并获得三等奖

2014年6月参展西安文理学院艺术学毕业展,作品留校收藏

2014年9月作品《草垛》入围西部“高原高原”油画作品展

2015年9月作品《教堂系列3》参加第二届南京国际美展获得银奖

2016年1月作品《守望者》入选亚洲青年艺术家提名展

2016年4月作品《教堂系列4》入选中国第二届可见之诗油画风景展

2016年5月作品《守望者》入选台湾之美油画大赛作品展

2016年6月三件作品入选中国形而上当代艺术展

2016年9月作品《乡村系列——山间6》入选“江山如画”中国油画写生作品展

2016年11月作品《乡村系列——原野》入选第二届“在路上”中国油画写生作品展

2017年5月作品《山间系列3》入选“北京夏季展17”上部分展

▌学生时代:获奖画作背后的浪漫之遇

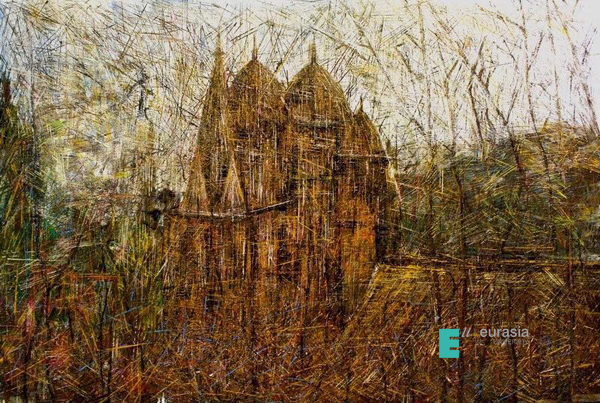

在王文聃众多的绘画作品里,《教堂系列3》是最为业内人士津津乐道,《教堂系列》是以高校为基础成立,十八度灰艺术馆主办,西安文理学院协办的“西安学派”创设之初实践活动的产物。走进《教堂系列3》,金黄色调下的潺潺流水,以及教堂仿佛隐约而来的钟声。此画的诞生,曾经历过一个浪漫的过程。

(图三)王文聃《教堂系列3》

2014年,就读于西安文理学院美术学专业(自由视觉方向)大四的王文聃,在准备着自己毕业设计时,跟随“西安学派”,跟随苏中秋老师来到宝鸡眉县青化乡。位于秦岭山麓的著名天主教朝圣地“十字山”就在跑窝村,被称为“东方的加尔瓦略山”。

在跑窝村,他看到了恍若陶渊明诗中的景象,这些忙碌的农民们,拾辍着丰收的喜悦,教堂的钟声传来……跟当地的村民聊天时,王文聃了解到,这里的每个人都是信教徒,每年朝圣时,全国各地近万人的朝圣者,都会来到这里,场面极其壮观。

朴实的乡村生活,让农村出生的王文聃倍感亲切。王文聃对此景留恋不已,回到家后,即刻用画笔把自己所看见,用手机拍到的意境,一笔一笔地在画版上雕刻。最终毕业作品形成,得到母校高度赞赏的同时,这幅画作,更是出现在南京国际美展的舞台,荣膺银奖。

《教堂系列3》不一定是王文聃最满意的画作,但让他奠定他以线为基调的绘图模式,包括被母校收藏的画作《老房子》。线是这个世界上最简单的元素,却能在他的内心里千变万化,经画笔修饰,最终达到自己希望的意境。

王文聃心中的乡村生活很简单、也很朴实,但王文聃画中表达的生活状态,在他心里却是种乌托邦式的形态,淹没了房子村落的丛生的杂草,那些荒废掉的东西,何尝不是对现在农村,青年人外出,老人孩子留守这个社会现实的影射,关于弱势群体,我们应该引起重视。

▌入职欧亚:第一个“吃螃蟹”人

2017年11月7日下午,北区D-110教室,学生们把画纸铺展在地,用画笔组成各式各样的形状。这是人文教育学院儿童视觉艺术教育班2016级课程——造型基础的其中一节。王文聃把艺术家Tony Orrico的“舞蹈绘画”创意带到课堂上,和传统的美术类课程不一样的是,他并没有给他们定制主题,而是让他们自由发挥。平日里,他们的绘画工具更是多种多样,画笔、画纸、颜料盒、画布……只要能够使他们形成艺术,世上的所有物品,都能为他们所用。

(图四)造型基础课,儿童视觉艺术教育班的学生趴在纸上集体作画

从入职欧亚学院开始,王文聃无疑是“第一个吃螃蟹的人”,“儿童视觉艺术”是人文教育学院在2016年新开的一个专业方向,目前他带着16名2016级学生和17名2017级学生。和闷头创作不一样的体验是,所拾得的艺术不仅仅要用于丰富自身,还要重新凝练,形成一套适应于教学的知识体系,传授给更年轻的学生们。

绘画方面,这群学生皆为零基础,在此前从没有参与过艺术创作。王文聃有自己的妙招——观察,让这群“头脑空白”的“艺术家”们,阅读有关美术的著作,再以读书笔记做记录。王文聃希望他们通过了解艺术,勾起对艺术的好奇心。

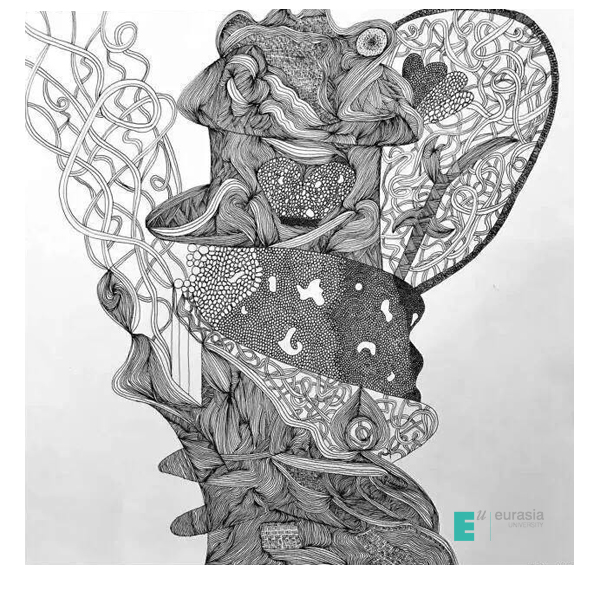

一年的时间,他带着学生们阅遍了几乎全世界的艺术教育理论,认识了诸多艺术教育界的大咖,和他们一起交流,去参加各种比赛;和学生一起带课,为教育发展基金会捐赠画作……如今的他们,在各类画展上频频获奖,从茫然到自信,被认可的大学生活,也变得更有意义。

2017年5月,第二届无界国际艺术展在美国纽约联合国总部开幕。欧亚学院教育学专业儿童视觉艺术教育方向1603班学生李影、吴绮芮的作品《smart》《离思》入选并参展。这次王文聃以老师的身份成就了他的学生,以及自身。

他很清楚地感受到,曾经一个人闷头创作的自己,曾经深陷教师和艺术家身份切换违和的自己,如今却能和他一起教学的周俊老师,还有学生们,像大哥哥一样讨论绘画,谈论艺术教育,思维不断碰撞。

(图五)无界国际艺术展参展吴绮芮作品

(图六)无界国际艺术展参展李影作品

2016级教育学专业儿童视觉艺术方向的卢彦霖深有体会,王老师赋予了他们更多,挖掘自身艺术特性的方式,她从一开始连线条都很难画直,到如今脑海里能够构架起绝美的景象,以及为更高层次的艺术追求做探索。

正是因为他们零基础入学,所以内心始终保持天然、干净,有足够的想象空间在艺术创作中天马行空。“儿童视觉艺术教育”这个专业方向在他们的努力下不断往前走,人文教育学院也在一点点地变得更好。

▌突破局限:旅行中的有缘人

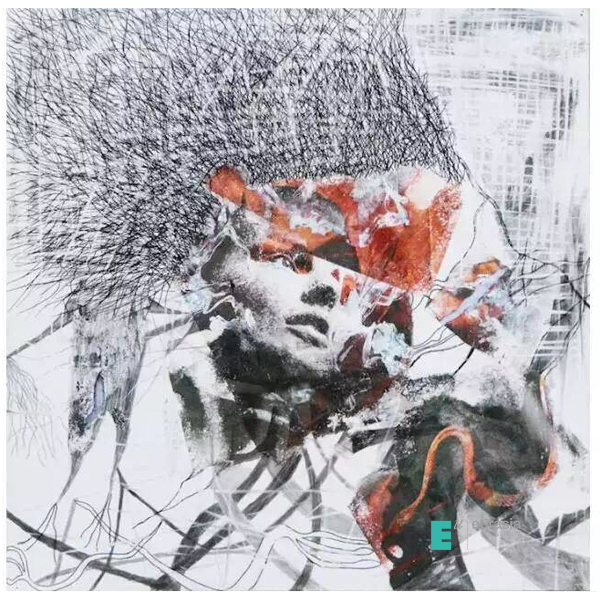

当一个人的风格成了定性,要想突破,则是一件很困难的事。而这件困难的事,也让他遇到了。较早的确定自己的创作语言,让王文聃的创作受到了限制。画多了线条,他想要做些突破。但是已经成熟的创作语言,想要改变并不容易。想突破的欲望越强烈,画出的作品反而越不尽人意。

没有了绘画的灵感,不知改变的途径,抛给王文聃的疑问只有一个:他在追求市场和追求自我之间徘徊,相信自己还是相信市场,这令很多艺术家们都延续好几个世纪的思考,最终也落到了王文聃的身上。

他没有告诉人答案,而是暂时丢掉画板,于2017年7月只身前往青海,试图在旅行中放逐内心的禁锢。在青海,他有缘遇到名叫夏至的当地僧人。热情的夏至邀请王文聃到他家中参观,两人无话不谈。

青海之行结束后,王文聃灵感大发,立马画了十张图,再次拿起画笔的时候,王文聃变得更加洒脱,更加自然。线条仍然是他的的创作语言,没有包袱,单纯的创作和自然的情感流露,这是他从来没有经历过的畅快,这场洗礼之后,他坚信自己内在的声音,而不再被外界,甚至被大师所阻碍。

关于此前市场与精神的博弈,他给出了自己的心底的答案:过于迎合市场,会违背自己。离开市场,画会变得一文不值。但是王文聃相信,艺术终将成为市场,市场离不开艺术。

与此同时,他把发生夏至(季节)的那个夜晚,在那在“夏至”(人名)家乡留下的故事。创作了这幅作品,取名为《夏至的家乡》,这幅画虽然不是他画得最好的,但却是让他最满意的。

(图七)王文聃 夏至的家乡 布面丙烯 90x120cm 2017

人物时间和空间的重合,给了这幅画一个美好的巧合,他把这位叫夏至的有缘人的家乡,绘刻在他的画布里。

▌儿童视觉艺术实验班:坚信孩子是天生的艺术家

每个人一出生,都是有天性的,只是天性会因岁月的流逝逐渐消磨。王文聃从小便是被抹去天性的不幸者。从10岁左右到大学,他在传统的美术教育里深陷。但有幸的事,在他一次次与传统美术的博弈中,以及见到一些自闭症孩子的课堂上,这些孩子所描绘出来的景象,甚至连在座成熟的美术大师都惊叹时。他所见的孩子给他带来的震撼,也将他的恻隐之心唤醒。

(图八)王文聃在蒙氏教育实验室给孩子们讲课

他认为,孩子是天生的艺术家,他们的内心还没被时代环境给浸染。于是,在人文教育学院成立的儿童视觉艺术实验班,正式对外招收三岁到十岁不等的热爱绘画的孩童。王文聃的教育方式是具杜绝标准化,例如一堂课是画苹果,他就会把真实的苹果拿到孩子跟前,告诉他们这是苹果。如果要画一个他带来不了的东西,他就会通过放视频的形式,把主体真实地还原在他们眼里。

而艺术本身也没有最真实的答案,只有最真实的想法,在王文聃看来,孩子天生的艺术特征是不能被抹去的,每个人的思想也不能因伟人,因流派而被区分。在艺术的世界,他坚信,每个人,都很平等。

正如胡建波校长在2016年毕业典礼上所说: “我们都在关心孩子的未来,却很少有人关心孩子的现在。” 如今他很享受现在的职业,无论是看到孩子,还是看到儿童视觉艺术班的学生们天马行空。

现阶段,每周六上课的儿童视觉艺术实验班,报名十分火爆,甚至排到了明年。大多受过高等教育的年轻的家长们对这门课的满意程度非常高,一位80后的家长甚至羡慕,孩子能在这种开放、先进的教育模式下挖掘天性、保持童真,这是难人可贵的。

他欢迎更多热爱艺术的人加入他的团队,他也希望所有追溯艺术的人,无论经历过何等蹉跎岁月,初心不改。以自己对艺术的赤诚,感染世界。

(品牌传播部实习生 魏晓鸥/文 王文聃、张琦/图)