一文带你快速了解孙杨案下半场

一文带你快速了解孙杨案下半场

一

孙杨还有可能参加东京奥运会吗?

答案是有可能。

首先,CAS裁决后,依据《瑞士联邦最高法院法》第77条和第100条,运动员有权在三十日内向瑞士联邦最高法院提起上诉,要求撤销仲裁裁决。但根据《瑞士联邦最高法院法》第103条第1款,作为一项原则,上诉本身并不会产生“中止效力(suspensive effect)”。换言之,提起上诉,并不中止CAS裁决的效力。

历史数据显示,瑞士联邦最高法院过往审理此类上诉案的平均期限(从受理到法院作出判决)是六个月左右。由于现在距离东京奥运会2020年7月25日游泳比赛首战仅剩下四个多月,因此,很难指望通过走完上诉程序并取得胜诉来达到参加东京奥运会的目的。

其次,另一个法律技术上的可能性是立即向瑞士联邦最高法院申请由法官作出“中止效力”的裁定或采取“临时措施(provisional measure)”。《瑞士联邦最高法院法》在第103条第1款规定上诉本身不具有“中止效力”之外,又在第103条第3款规定[i]:

“审案法官可依职权或依当事人之申请,对于上诉的中止效力作出(与本条第1款)不同的认定(The investigating judge may, ex officio or at the request of a party, decide differently on the suspensive effect)。”

在瑞士联邦最高法院的司法实践中,法官在决定是否给予上诉以“中止效力”的临时命令时将考量如下三个因素:(1)仲裁裁决会造成严重且不可挽回的损害;(2)经权衡相对立的相关方之利益,天平偏向于申请人;以及(3)经初步审查,申请人上诉成功的机会较大[ii]。除了上述三个因素之外,当CAS和对方当事人(本案中为WADA)均未明示或默示反对运动员关于中止效力的申请时,瑞士联邦最高法院也可准予当事人的申请,作出中止效力的认定[iii]。

因此,孙杨参加今年七月东京奥运会的关键就在于,能否利用好以上四点规则,通过向瑞士联邦最高法院提出“中止效力”之申请,暂时中止CAS裁决的执行,先让孙杨参加奥运会。

首先讨论法官在实践中决定是否给予上诉“中止效力”所需要考量的三个因素。

(1)仲裁裁决会造成严重且不可挽回的损害。在本案中,孙杨年仅28岁,正值运动水平高峰期,是世界纪录的创造者与保持者,而且已经为东京奥运动会作了大量准备,长期艰苦训练,因此,CAS的禁赛裁决显然将会对其造成严重且不可挽回的损害。

(2)经权衡相对立的相关方之利益,天平偏向于申请人。在过往案例中,法官在权衡利益时,如果仲裁裁决涉及对运动员的纪律惩戒,尤其是惩戒可能有错时,法官倾向于认为被惩戒的运动员的利益会重于其他方。在此基础上,CAS和WADA在本案中的利益在于,通过对兴奋剂违规行为零容忍,实现维护世界反兴奋剂秩序的目的。在根本上,孙杨并没有站在维护世界反兴奋剂秩序的对立面。孙杨在过往配合药检了一百八十多次,均未呈阳性,2018年9月4日当晚,孙杨事实上已经配合抽血,可见其心中坦然,对自己血样持有信心,很难相信一个服用禁药的人在一开始会同意抽血。因此,在本质上,孙杨仍是一位维护反兴奋剂秩序的优秀运动员,并不是在兴奋剂问题上作奸犯科之人。因此,我们完全有机会说服法官,暂时中止CAS裁决效力的天平应该倾向运动员,因为让这样优秀的一位运动员暂时参加临近的一项大赛,并不会令CAS和WADA的利益受到多大损害,但对运动员却意义重大。

(3)经初步审查,申请人上诉成功的机会较大。过往成功取得中止效力的案例中,无论是秘鲁国家足球队队长Paolo Guerrero案,还是南非女运动员Caster Semenya案,瑞士联邦最高法院都作出暂时中止CAS裁决执行的临时命令,允许运动员参加了相关的重要比赛,随后,又都以“经进一步审查认为申请人上诉成功机会不大”为由撤销了中止执行的命令。由此可见,所谓上诉成功机会较大的认定,属于主观判断,申请人并非完全无可作为,只要申请人精心准备,通过提供初步的、表面的证据,来说服法官,并非不可能。

其次,我们来看有关CAS和对方当事人(本案中为WADA)对于运动员申请中止效力的态度。如前所述,如果二者均未明示或默示反对运动员有关中止效力之申请,瑞士联邦最高法院也可作出中止效力的认定。这一点的本质是,在裁决出来后,运动员应该争取取得CAS和WADA的同情与理解。

显然孙杨团队并不想走这条妥协之路,而是采取了强硬、对抗到底的姿态。3月2日,孙杨团队发布一份英文声明,把CAS和WADA指责为“evil”,认为CAS disregarded the truth and evidences…delivered an award which turned white into black,而WADA is the “athlete” and also the “judge”,并且向仲裁庭提交的是“lies and false evidences”。本案热度之高,我们有理由相信CAS和WADA有机会读到这份声明(至少记者会帮忙转交)。

由于孙杨团队采取与上述不同的应对之策,因此,虽然孙杨理论上仍有可能继续参加东京奥运会,但在现实中,这扇门正在慢慢关上。

二

孙杨能否推翻CAS裁决?

或者说,孙杨是否有机会翻盘?

答案也是肯定的,虽然机会极小。

观察历史数据(见本文第三点),只能看到孙杨上诉取得胜诉的概率接近10%,但具体到个案,能否胜诉,则要看案件本身是否具备法定理由以撤销裁决。

《瑞士联邦国际私法》第190条规定,仲裁裁决一经通知即为终局,唯有存在以下情形裁决之效力才会受到挑战:(1)独任仲裁员之指定或仲裁庭之组成违规;(2)仲裁庭对其自身管辖权之有无认定有误;(3)仲裁庭超裁或漏裁;(4)当事人的平等性,或者他们在一项对抗性程序中陈词的权利未受到尊重;或者(5)裁决有违瑞士公共政策。

孙杨案全球关注度高、社会影响广泛,而且又是公开开庭审理并进行全球直播,因此,CAS对于此案的管理,必然是慎之又慎。相信CAS办公室及仲裁庭在整个仲裁过程中,对于与程序相关的事项,都会严格把关,做到信息通达,各类文件及进程均向各方平等送达披露,在敏感事项上,事先书面征求各方意见并在取得各方书面回复后朝各方同意的方向推进程序,以此杜绝程序上的瑕疵。如此一来,孙杨一方如果想在仲裁庭组成、管辖权、仲裁范围这三方面发起挑战,其胜算并不大。

我们认为,孙杨案上诉翻盘的可能性应该在于能否好好利用“正当程序原则(due process)”,该原则见于第190条第(4)项:“当事人的平等性,或者他们在一项对抗性程序中陈词的权利未受到尊重(the equality of the parties or their right to be heard in an adversarial proceeding was not respected)”。

正当程序的要点包括仲裁庭应平等分配双方听审与总结陈词的时间、对方是否存在选择性提交证据并在庭审中搞突然袭击而令我方没有机会对抗该证据、仲裁庭是否事先披露其所关注的争议核心(以令我方有机会准备答辩)等等。由于无从得知仲裁庭仲裁程序的细节,在信息有限的情况下,我们只能粗糙点评。

我们始终认为,本案的关键事实之一是,检查官在当晚的某一个时点,是否曾经停下来,以十分明确的方式告知孙杨,IDTM认为他正在进行的行为已经被视为构成反兴奋剂规则违规,以及他的违规行为将导致什么后果,特别是可能被禁赛数年之后果。这一事实可谓是本案的核心之一,查明它有可能影响本案结果。

ISTI之Annex A 3.3规定:“样品采集人员有责任:a) 告知运动员或其他方如果拒绝药检的后果;…”一审中,DC仲裁庭对这一条项下的“后果告知义务”作了进一步说明:“检查官仅仅解释某些行为可能导致违规的风险是不够的,检查官必须以运动员能理解的语言告知其违规的后果,检查官必须更进一步且清楚表明其将运动员的行为视为违规行为,并且将产生什么后果。”

针对这一部分事实,仲裁庭的作法有可能有违反正当程序原则之处:其一,仲裁庭可能未将当晚这一项重要事实作为本案的核心事实之一,也就无从向当事人披露该项核心,其二,与该事实直接相关的关键证人即检查官没有出庭接受双方的询问与交叉询问,仅提交书面证言并以视频形式到庭,孙杨没有机会就这一重大事实盘问该证人,使得孙杨一方的程序权利在一定程度上失去平等性。

本案一审及二审中,孙杨一方坚称当晚检查官从未告知:(1)检查官已经将孙杨的行为视为违规行为,(2)该违规行为将会导致什么后果。在检查官提交给一审的证词中,检查官表示,IDTM总部的官员用英语告诉她,说她应(should)清楚告诉孙杨不让检查官带走血样进行化验的后果,而其已经当场转告给了孙杨。但在她的同一份证词中,她又证实,(1)当孙杨想要毁坏保险盒取出血样时,她向孙杨解释他这么做可能(could)导致违规,(2)当孙杨夺走她拿出的兴奋剂标准检测表并撕毁时,她再次告诉孙杨他这么做是不合适的并且可能(could)导致违规。检查官的顶头上司,IDTM项目主管波帕在二审出庭作证接受询问时,他的回答是:“当晚的检测有点失控时,我很快给检查官发了一份拒检指引,并要求检查官尽可能地让运动员明白,这种行为可能会被认为是拒绝配合。”由此可见,波帕也无法证实当晚检查官是否确实曾经向孙杨转述了拒检指引的内容。由此可见,“后果告知义务”这一节事实至今仍是模糊不清的。

如此重要的事实,仲裁庭不将其列入案件核心、不进行查明、且关键证人未到庭接受交叉询问,也没有安排通过其他方式弥补,显然已经使得孙杨一方从程序上失去通过盘问证人以辩明真伪的机会,从而产生正当程序的瑕疵,涉嫌双方当事人平等性及公平受审的权利并未受到尊重。

如果在上诉中,孙杨团队能够紧紧抓住这一点,并围绕它展开工作,那么推翻CAS的仲裁裁决也未必没有可能。但同时应该清醒地认识到,这种可能性非常之小,历史数据表明,在所有以第(4)项理由(正当程序)上诉的案件中,取得成功的比例只有5.8%左右[iv]。

三

孙杨上诉申请撤销CAS裁决的胜诉率有多高?

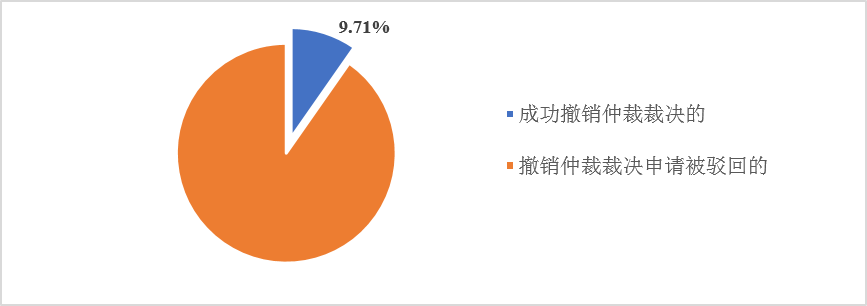

根据统计,《瑞士联邦国际私法》1989年生效至2015年间,瑞士联邦最高法院共收到502个要求撤销仲裁裁决的上诉申请,其中385个被受理并进行审理,66个不予受理,51个主动撤回上诉,可见孙杨之上诉被法院受理的概率有76.7%。在这385个被法院受理的案件中,体育仲裁裁决为103个,其中最终有10个体育仲裁裁决被法院撤销[v]。可见只要上诉能够被法院受理,那么孙杨的胜诉率可达9.71%[vi]。

图一:1989-2015年间,所有被法院受理的申请撤销仲裁裁决上诉案的胜诉率

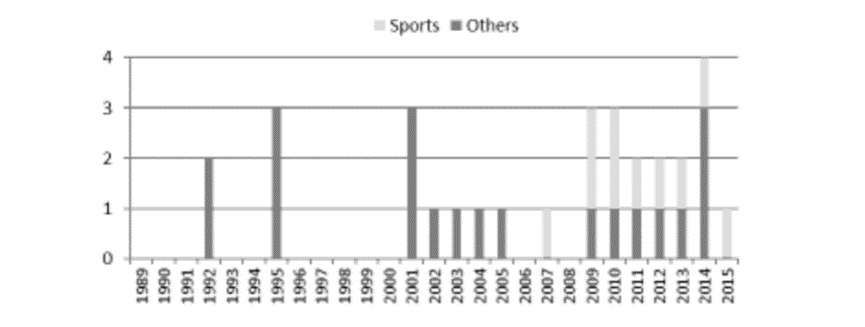

在《瑞士联邦国际私法》生效的前17年里,无论是针对体育仲裁还是针对商事仲裁,向瑞士联邦最高法院上诉申请撤销仲裁裁决的,没有一个能够成功。第一个成功案例发生在2007年,正是一个体育仲裁裁决被撤销。

图二:1989-2015年,历年成功撤销仲裁裁决的上诉案数量

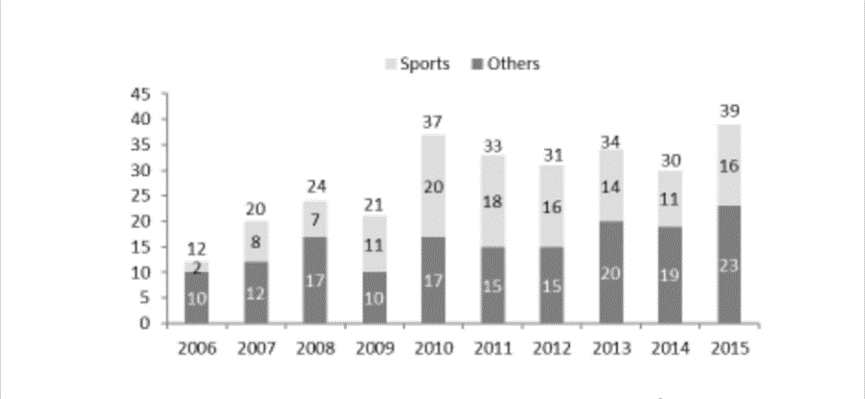

把时间拉回到近一些,2006年至2015年间,共有281个申请撤销仲裁裁决的上诉案,其中裁决为体育仲裁裁决的有123个。

图三:2006-2015年,281个上诉案中有123个是申请撤销体育仲裁裁决

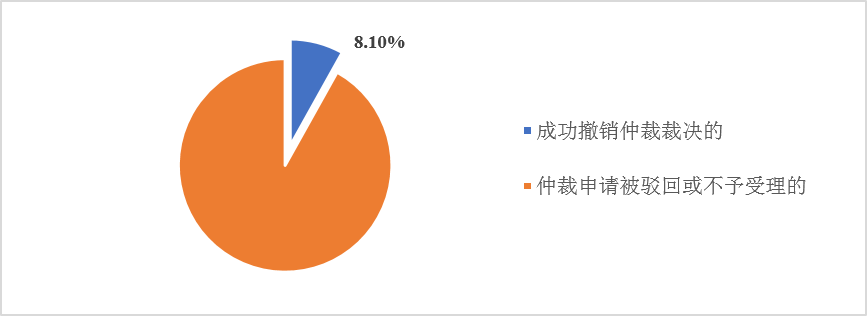

这123个裁决中,仅有两个是国际篮联仲裁法庭(Basketball Arbitral Tribunal, BAT)2012年的裁决,其余121个均为CAS裁决。最终有10个体育仲裁裁决被成功撤销。由此或见,根据2006-2015年间的历史数据,向法院提起上诉申请撤销体育仲裁裁决的,其胜诉率约为8.1%。

图四:2006-2015年间,所有向法院提起的申请撤销体育仲裁裁决上诉案的胜诉率

四

CAS仲裁程序规则第R59条明确规定,CAS的(上诉仲裁)裁决一经通知各方即为结局的且对各方有约束力(The award, notified by the CAS Court Office, shall be final and binding upon the parties)。因此,针对本次CAS裁决的事实认定与法律适用已经不能再向任何机构包括法院提起上诉。

但依据《瑞士联邦最高法院法》第77条和第100条,孙杨有权在30天内向瑞士联邦最高法院提起上诉,以法定理由挑战CAS已生效的仲裁裁决之效力。《瑞士联邦国际私法》第190条规定,仲裁裁决一经通知即为终局,唯有存在以下情形才会受到挑战:(1)独任仲裁员之指定或仲裁庭之组成违规;(2)仲裁庭对其自身管辖权之有无认定有误;(3)仲裁庭超裁或漏裁;(4)当事人的平等性,或者他们在一项对抗性程序中陈词的权利未受到尊重;以及(5)裁决有违瑞士公共政策[vii]。

需要注意的是,此处我们讨论的《瑞士联邦最高法院法》与《瑞士联邦国际私法》项下针对国际体育仲裁裁决提起的“上诉”,明显与中国诉讼程序法下的“上诉”之含义不同。

五

禁赛八年是否属于从重处罚?

或者说,禁赛八年是否有失公平?是否表明CAS对运动员有恶意/敌意?

光从这个判罚还看不出来CAS对运动员有恶意/敌意,应当说,禁赛八年只是CAS依法量罚,并不属于从重处罚。

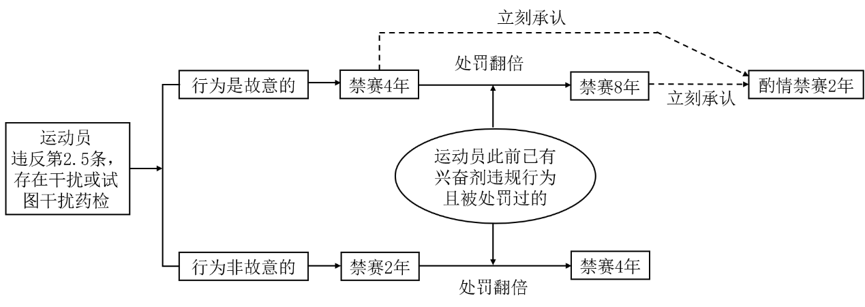

《世界反兴奋剂条例》在处罚规定上强调技术性。第10.3.1条规定,运动员存在违反第2.5条(干扰或者试图干扰兴奋剂控制流程的任何部分)行为的,禁赛期为四年,但若其行为不是故意的,则禁赛期为两年。第10.7.1条规定,运动员第二次发生兴奋剂违规行为的,先将第二次违规视为第一次发生来确定禁赛期,再给予该禁赛期两倍的禁赛期。第10.6.3条规定,对于依据第10.3.1条有可能被禁赛四年的运动员(即有故意干扰或试图干扰药检的行为),在面对反兴奋剂组织时“立刻承认(promptly admitting)”被指控的违规行为,则有可能被减罚至禁赛两年。

图五:违反《世界反兴奋剂条例》第2.5条法定禁赛期限示意图

本案中,孙杨被指控的违规行为并非无意而为,且自始至终不承认违规,此外又在2014年有过一次违规并被处罚过,那么在此情况下,CAS依据条例规定裁定禁赛八年,只是依法量罚,其本身并没有更多自由裁量禁赛期限的权力。

有人认为如果孙杨在二审中调整答辩策略,就算被认定为违规,至少也应能争取到更轻一些的判罚。实际上,这种理解是错的。2014年有前科的事实无法改变,没有立刻承认违规的事实也无法改变,当晚违规行为实属无意的说法更难成立,如此情况下,只要被认定为故意违规,那么禁赛期就是八年。

同样的,那些认为禁赛八年是因为CAS认为孙杨的行为很恶劣而给予重罚的说法也难以成立。

六

孙杨为什么可以保留过往比赛成绩和奖牌?

有关因反兴奋剂违规行为取消成绩或收回奖牌的规定,见于《世界反兴奋剂条例》第10.1条。CAS是基于以下原因认为孙杨可得保留过往成绩与奖牌:(1)FINA在起诉孙杨之时没有对他课以临时禁赛措施(他合法地继续参加了光州世锦赛),(2)在2018年9月赛外药检发生争议之前后作的其他药检结果都为阴性,且(3)没有证据表明孙杨2018年9月4日之后(包括2019年7月光州比赛期间)可能服用禁药。基于以上理由,CAS裁定只给予孙杨禁赛处罚。

七

孙杨被认定服用禁药了吗?

没有证据表明孙杨服用禁药。CAS的新闻稿也还了孙杨清白:在2018年9月赛外药检发生争议之前后作的其他药检结果都为阴性、没有证据表明孙杨2018年9月4日之后(包括2019年7月光州比赛期间)可能服用禁药。

孙杨被裁定禁赛并不是因为他服用禁药,而是因为他在2018年9月4日赛外药检时,自以为IDTM人员授权及资质不合规,并以此为由拒绝配合采样,从而构成《世界反兴奋剂条例》第2.5条规定的干扰或试图干扰药检。2018年9月4日当晚采样没有完成,更没有对样品进行过任何检测。可以明确的是,孙杨在2018年9月赛外药检发生争议之前作过的其他药检结果都为阴性。

八

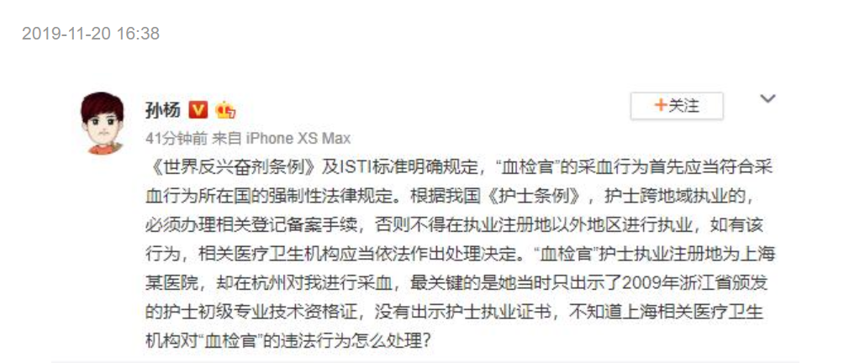

采血助理(护士)有什么问题?对本案影响大吗?

孙杨一方指控采血助理(护士)的问题有两点,一是她当晚只出示了护士资格证,没有出示护士执业证,二是她的资格证是上海发的,却跑到杭州采血。这两个问题都很关键,能够影响案件的裁判结果,但在一审与二审上,两个仲裁庭对这两个问题的意见是相左的。

在一审中,仲裁庭裁定孙杨胜诉的重大理由之一即在于仲裁庭认为当晚到场的采血助理未能出示符合要求的资质证明,因此(根据孙杨提供的中国法)是不适格的,从而导致其所采集的样品也就无效。一审中,护士的问题是孙杨提出来的,FINA没有对护士问题进行答辩(因为时间来不及),护士也没有到庭作证或提供证言。二审中护士同样没有到庭作证或提供证言。

之所以仲裁庭这里要考虑中国法,是因为DC规则Annex E第E.4.1条规定:“如果当地有关医疗保健环境之标准与法规要求高于本条下述规定,则采血程序应当与当地标准与法规要求相一致”。所以在采血程序问题上,中国法的规定有重要意义。孙杨专门请了中国法专家证人到庭,WADA律师布伦特问了他一系列与护士执业相关的中国法问题。

然而二审CAS仲裁庭却持与一审相反的看法。CAS如何将护士问题反转过去,因没有见到裁决书全文,我们尚不得而知。但从庭审中的询问焦点已经可以看出端倪。在庭审中,WADA律师布伦特反复询问孙杨请来的中国法专家:“如果中国反兴奋剂中心的护士在采血时不出示执业执照,那也是违法吗?”中国法专家的回答是:“我不太确定,因为我不了解这个组织”。布伦特又问:“如果不出示原件,那护士就会坐牢吗?”中国法专家回答:“并不是。”

之所以有这个交锋,我们推测是WADA在攻击孙杨所举证的中国法并非强制性规范。因为虽然根据中国《护士条例》,护士执业证有属地性,变更执业地点也需要事先申请并获批,但中国反兴奋剂中心认证的血检官却可以全国各地采血而不受《护士条例》的限制。孙杨一方显然没有注意到这个矛盾,也就没有事先进行任何准备。

实践中,有中国当事人参与的国际体育仲裁经常会涉及到中国法,并且一般都由中国当事人进行举证并提供专家证人。在仲裁中经常被攻击的往往就是中国法的强制性,特别是当一些法条本身用语简单、没有定义,再如果同时存在另一份法条与其语义相左时,往往会导致仲裁庭最终选择不采信中国当事人所举证的中国法,而直接适用其他法律,令中国当事人吃大亏。

本案中,我们有理由推测,也许正是中国涉案行政法规的规定与现实执行层面存在自相矛盾之处,而孙杨一方又无法给出令人信服的解释,最终导致CAS对该中国法不予采信。但无论如何,此事在实体上与法律适用上已成定局,此时再去要求所谓护士执业医院对护士做出处罚,已经意义不大。

图六:孙杨微博截图

九

孙杨目前是否已被禁赛?

是的。CAS裁决是终局裁决,裁决通知到当事人之后将立即生效。国际泳联在2020年2月28日已经发布公告,明确其会立即执行CAS裁决,而无论各方后续还有权采取什么法律行动。

本质上,CAS裁决与一般的国际商事裁决无异,都需要按照《纽约公约》向各个成员国的法院申请承认与执行。由于承认与执行程序耗时,因此,国际商事仲裁的执行效率一直存在问题。但CAS裁决有所不同,显示出体育行业的特殊性。CAS裁决通常并不依赖国家法院的执行机器,而是由各个单项体育联盟自己搞定。各个单项体育联盟,比如国际足联、国际泳联,其内部法规都明确严格执行CAS的裁决,因此,一旦CAS裁决作出,各个单项体育联盟都会立即无条件地予以执行。从这一点来说,CAS仲裁可比国际商事仲裁有效率多了。

图七:FIFA于2020年2月28日在其官网发布的公告

本文写在CAS公布裁决书全文之前,不排除裁决书公布披露更多细节后证实作者观点不正确的可能性。本文仅是作者个人的观点,不代表作者所任职单位的观点。

[注]

[i] https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010204/index.html,此外,与第103条第3款相类似,《瑞士联邦最高法院法》第104条则对法官可以采取临时措施进行了规定:“审案法官可依职权或依当事人之申请,命令临时措施以维持现状或维护受威胁之利益(The investigating judge may, ex officio or at the request of a party, order the provisional measures necessary to maintain the state of affairs or to safeguard threatened interests.)。”

[ii] Antonio, R., Challenging Awards of the Court of Arbitration for Sport, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 1, No. 1 (2010), pp. 217-265.

[iii] Antonio, R., Challenging Awards of the Court of Arbitration for Sport, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 1, No. 1 (2010), pp. 217-265.

[iv] Felix, D. and Piotr, W., Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015.

[v] 282个非体育仲裁裁决撤销申请中,最终有20个取得成功。

[vi] Felix, D. and Piotr, W., Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015.

[vii] CAS于1984年成立以来,仅有极少数量的裁决被瑞士联邦法院撤销。近年来数个体育联盟比如FIFPro、WAIPU和SAFP已经向瑞士联邦议会提交书面建议,要求修订其国际私法,以近一步保障运动员权利,建议主要包括拓宽可驳回体育仲裁裁决的情形。见于https://blog.froriep.com/en/cas-decision-overturned-by-the-swiss-federal-supreme-court